私はピュアオーディオの趣味をするにあたってこれが一番重要ではないかと考えて、うんちくのトップにルームチューニングを置いています。

しかし、ルームチューニングもある程度オーディオ機器が揃わないと重要性に気づかないという側面もあります。おすすめとしては機材とルームチューニング双方をバランス良く整えていくことが望ましいでしょう。

できれば、ケーブル沼に浸かる前にルームチューニングへ進んでいただきたいというのが本ページの趣旨でしょうか。

ご注意

私も酷くハマりましたが、ルームチューニングはスピーカーから出てくる音を反射、吸収するだけです。スピーカーから出る音が不明瞭とか気に入らなかったらどんなにルームチューニングしてもダメです。そういう意味ではひざ詰めでスピーカーの音をきちんと聞いてみた後、実際の試聴席で音が違う、部屋の影響で音が悪い場合にルームチューニングに取り掛かると良いです。

もし機材の音が・・・の場合は、機材の選定からやり直しです。そうならないよう、十分試聴してから買いましょう。(自宅機材持ち込みでの)試聴もさせてもらえないショップは見限りましょう。

~ルームチューニングが必要ない場合~

その1)BGMが主な場合

- ルームチューニングがほぼ必要ないでしょうし、BGMに向いたスピーカーを探す(例えば指向性がなく、位相特性の高いもの、スピーカーの音の存在が希薄なもの)方が幸せになれると思います。

その2)その部屋で自然に声が聞こえる、手を叩いても響かない、耳が抑えられるような鬱屈した雰囲気もないクリアな状態

- 自然にチューニングされているので、よほど気にならない限りはそのままでいいでしょう。ただ、スピーカーから出ている音が寂しい場合があるので、その時は以下を参考にしてください。

その3)ひざ詰めでスピーカーからの音を聴くしかない場合

- 余りにも部屋が狭い場合が該当します。いわゆるニアフィールドってやつですが、ハマると下手なリスニング環境(ブーミー、フラッタエコー、定在波モリモリなど)よりしっかり音楽が聴けて幸せになります。例えば逸品館HPのこれなど。

- 通常、ルームチューニングが必要ないですが、音量を上げて聞く場合は音が飽和して聞こえが悪いことがあります。この場合は下記の「音がキンキンする場合」の対策を行ったり、通常の防音アイテム(東京防音など)で周りを防音、吸音することで対策します。クソ高い反射型(QRD,ANKH,Salogic,etc)は使いません。

~ルームチューニングした方が良い場合~

ここで以下、説明するルームチューニングとは、一般的な部屋、その一角にてスピーカーに正対して音楽を聴かれる方を対象にしています。

その1)スピーカーの周りに壁がないような開放的な場所で音楽を聴く場合

- どうしても音が寂しくなります。できればスピーカー周りに反射板を立てた方が良いです。サーロジックその1その2やこういったその1その2ものとか。

- これらを使用する意味合いは、スピーカーの周りを囲って音を前に反射させることで、ボリュームを上げずともよく聞こえる、臨場感が増すなどの効果を狙います。左右スピーカーの(壁etc)環境が違っても左右同じに聞かせられたり、効果は馬鹿にできません。視覚効果だけでも脳が自動的に音場を補正してくれるらしい。

- 価格が高いと感じたら、分厚いコンパネをスピーカーよりも少し大きく切って蝶番でとめて囲うだけでも効果があります。響きすぎると思ったら布を張ったりして調整もできます。私もよくやってました。

- アマだとこういうものも。使ったことはないですが、昔は日本製(音工房Z)の卓上反射板あったんですが…。オクで「調音」で検索するといろいろ出てきます。出物待ちもあり。

その2)音がキンキンする場合

- 壁の角や天井と壁の合わせ目に吸音スポンジ(予算によっては吸音と反射も考えた松竹梅の方が良いです)を張るか、見た目を気にされる場合は本棚を入れたりなどで適度な吸音状態を作るかします。壁面にタペストリーなどを吊るすのも効果あります。

- なお、この場合はスピーカー周りだけは反射する(上記その1)ようにして、音がスピーカーから鳴っているかのように誘導が必要かもしれません。

その3)音が籠ってどうしようもない場合

- 部屋から荷物を出して、床をある程度見えるようにします。壁面も見えるようにして音の反射を作り出します。

- この場合もスピーカー側の一次反射面(スピーカーにほど近い床や正面壁)が効果が一番高いので重点的に行います。

- スピーカー周りに反射板を立てるのも良いですが最後の手段です。サーロジックその1その2やこういったその1その2ものとか。あるいは上記自作のコンパネ板などで囲うなどします。

その4)音に包まれたライブハウスのようにしたい!

- レベルの高い要求ですね。まず狭くて良いのでなるべくしっかりとした壁がある部屋を用意しましょう。その部屋にはオーディオ機材以外、何も置かない(音の反射重視!)ことです。音に包まれるには狭い方が良いです。

- 大音量を出したときに音が飽和するなら多少の吸音はありだと思います。ですが音の鮮度命なので、スピーカー廻りなど一次反射面は必ず反射板を、また試聴席の後方すぐにも反射板を置いた方が良いです。もうサーロジックのフルコースのような感じです。これならまだ比較的安い方かもです。音に包まれつつ飽和しない微妙な匙加減を普通の部屋で出すには専門的な知識が必要かと思います。ここでは説明不可。ググるなど調べて頑張りましょう!

- もしかするとニアフィールドリスニングが何をせずとも一番かもしれないです。スピーカーの真ん前で音のシャワーを浴びる。割と多くいらっしゃるようです。

他、チューニング方法はサーロジックや逸品館のHPが参考になります。これらに書かれていないのですが重要なのは「同じルームチューニング機材を多く入れない」「同じ素材のものを多用しない」ことです。素材には固有の音があって、それに支配されるとある周波数だけが突出して聞こえたり、逆に聞こえない周波数が出てくるのが理由で、効果があるからと多く入れるのは逆に良くないです。

また、吸音する素材はあまり使わないことも重要で、吸音は中高域ばかりを吸って音にツヤ(倍音?)がなくなります。また吸音された音は決して戻ってこないため、その後どの機材を使っても本来の音は戻らず、悩み沼ることになります。注意したいのは硬質な木材でも吸音する(というか、ほとんどの素材は少なかれ吸音している)ので注意が必要です。後々の潰しがきくよう、使用する素材も散らしましょう。

ルームチューニングが一番効くのはスピーカー周辺(背面、側面ナナメ前等)の音の一次反射面です。部屋の形状や壁状態に合わせて効果的に処理します。主にアタックなどの直接音に変化が出てくるでしょう。

余裕があれば天井、床、試聴席の横、背面もいいですが後回しでよいかと。こちらは音の厚みというか臨場感(残響、響き、広さ)に関係して変化してきます。

効果が高すぎて音がキツイ場合は、スピーカーからチューニング材を離してみることで徐々に効果が軽減されていきます。お好みの音を探すと良いでしょう。

私が思うにルームチューニングの効果は機材を替えるよりもはっきりと効果が表れます。機材の音が気に入らないと思う前にこれらを試す価値は十分にあります。

ここからはルームチューニングでは解決できない事象を書いていきます。

その1)スピーカーは(例えば)30Hz出るはずなのにボーボーいってるだけでぜんぜん低音の音階も感じない!

- 30Hzの音というか低音が部屋の外に逃げていませんか。確認方法は部屋の外で音を聞いたときに重低音が鳴っていると思いますが、それだけ低音が逃げているということです。中高域は音が壁で反射しますが低音はよほど壁材が厚く重くしっかりしていない限り反射せず通り抜けます。また、ボーボー音も弱い壁が共振して大きな音で震えているのだと思います。

- これを直すにはカチカチの壁、床、天井(しかも内部もみっしり詰まった分厚いもの)をあつらえたオーディオルームに改装する必要があります。サーロジックのHPがこの辺は明るいので見てください。

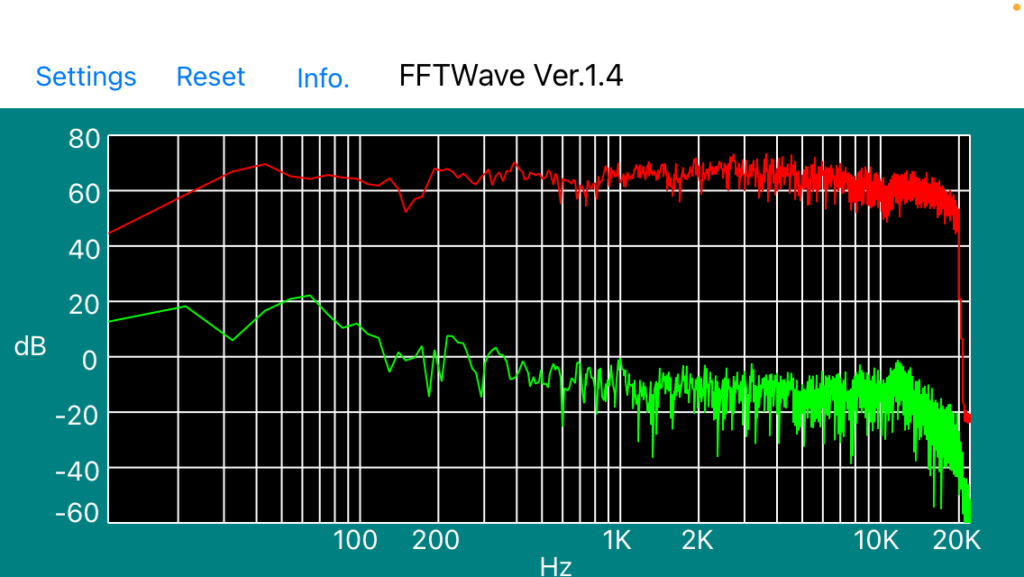

- サーロジックの商品を使うとこの問題が軽減されるらしいですが、私も使っていますがそこまで低音に効果があるとは思えないです。せめて100Hz~200Hzの定在波が抑えられているかな程度の認識ですから…。ちなみに中高域の効果は十分ありますね。音の定位とか堅木の自然な音の反射です。

- なお、うちの場合はD-45の防音部屋を模してオーディオ部屋を作りましたが、完ぺきではないものの良い低音が音階含めて聴けてます。D-45はランクも低く費用もそこそこですが75dBぐらいで聞く分には防音性能は高く、ピュアオーディオ趣味として妥協する上で一つのベンチマークにはなるかと思います。